Cuatro siglos nos separan de aquella historia que comenzó con el extremeño Cristóbal de Altamirano, quien fue uno de los compañeros de don Juan de Garay en la fundación de 1580. A él le otorgaron la manzana de Carlos Pellegrini, Cerrito, Lavalle y Tucumán, donde, a pesar del religioso nombre de la Santísima Trinidad (hoy olvidado), la nueva ciudad era campo. También le correspondió en un repartimiento la encomienda del cacique Bagual, conocido también como Minití, junto con todos sus indios. El R.P. Guillermo Furlong S.J. encontró un curioso documento sobre don Cristóbal, quien murió en 1630 y dejó una prolongada descendencia.

Uno de sus descendientes, también llamado Cristóbal, fue sacerdote jesuita, misionero, catedrático y benefactor, ya que donó la tierra heredada de su padre a la Compañía de Jesús. Los religiosos, como señala Furlong, “no solo tuvieron estancias, sino que además las organizaron de manera científica, convirtiéndolas en centros de progreso.” La estancia de Areco tenía siete leguas de frente sobre el río de ese nombre y ocho leguas de fondo sobre el Paraná de las Palmas, sumando un total de 62,000 hectáreas.

Magníficamente explotada en 1761, poco tiempo antes de la expulsión de los padres, contaba con 110 esclavos negros, 8,700 cabezas de ganado vacuno, seis crías de yeguas que produjeron 1,200 mulas en ese año, y al pie de 500 potrancas y otros tantos potrillos. Las yeguas y potrancas sumaban 8,500, y la caballada entre redomones y potros superaba los 1,500. Había también unos 70 bueyes para el transporte en carretas y para atar al arado. Uno de los cinco puestos en que se dividía era la estancia Las Palmas.

Expulsados los jesuitas, la estancia fue adquirida por don José Antonio de Otálora, suegro de Cornelio de Saavedra; su hija Ana María fue la primera propietaria de Las Palmas. Esta señora se había casado con Benito González Rivadavia, viudo y padre de Bernardino, y se opuso al casamiento de sus hijas en un sonado pleito poco antes de la Revolución de Mayo. Doña Ana María fue una de esas mujeres pioneras a menudo olvidadas, quien cedió su patrimonio a su sobrina Cipriana Soler, casada con Rufino de la Torre, y a su muerte se dividió entre sus trece hijos. Uno de ellos, Rufino, en 1882, un año antes de su fallecimiento, vendió la estancia a Benito Villanueva.

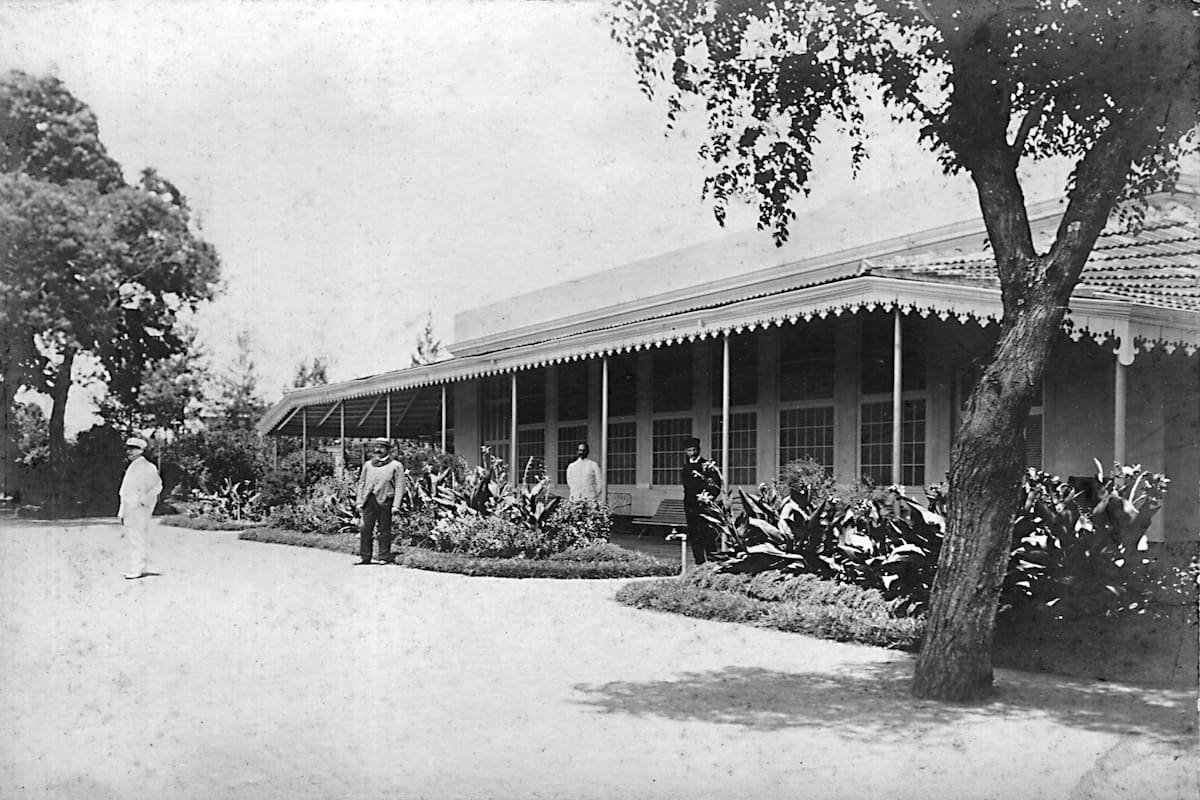

Don Benito, político destacado y turfman, quien presidió el Jockey Club en cuatro mandatos, aprovechó las instalaciones más antiguas, galpones y ranchos, introduciendo la cría de caballos. En 1889, vendió el establecimiento al coronel Alfredo Froilán de Urquiza, quien, junto a su esposa Lucila de Anchorena, se ocupó de darle una nueva impronta durante catorce años. Instaló una cabaña que se afirmaba: “es imposible encontrar en la provincia de Buenos Aires una mejor y más pintorescamente situada.” El conjunto se componía de 1,600 hectáreas, divididas en 30 potreros, con 600 hectáreas sembradas de alfalfa. La cría de ganado era la única industria de esta cabaña, que contaba con tambos que ordeñaban tres veces al día. A la muerte del coronel, en 1939, su hija María Lucila Urquiza decidió quedarse con Las Palmas, aunque “tuvo que pagar por ella lo que no valía”.

La estancia pasó a manos de sus hijas Lucilita y Eleonora. En tiempos posteriores, se liquidó la magnífica cochera y, finalmente, un grupo privado compró en 1992 la fracción de Lucilita, quien falleció centenaria en 2017.

Josefina Fornieles, con rigurosidad y valiosa información, le dedicó un libro a Las Palmas, que narra esta historia de varios siglos, pasando por distintas familias. Algunos hombres, como Penelli o Guillermo Figueroa, hicieron mucho por el lugar, así como aquellos que los patrones retrataron al volver de su diaria faena. Al leerlo, recordé el feliz proyecto de la Academia Nacional de la Historia de la década del 60, sobre la historia de las provincias argentinas. Ello me llevó a reflexionar que, si se hiciera el seguimiento de los propietarios de muchas propiedades rurales, se podría construir una completa historia social de varios siglos, como la autora ha logrado en una cuidada edición de Maizal.

Fuente original: ver aquí